ストレスと錯視の関係をロジカル解説しようとしたらスピってしまった件

ストレス度がわかる絵というのがあったので、論理的に解説しようとしたのですが、なんだかんだで少々スピってしまったのでそこも含め解説します

錯視についてロジカル解説

1. 知覚の前提とショートカット(I)

人間の脳は「現実を正確に再現する」よりも「すばやく理解する」ことを優先する動きがあります。

例えば「家の床は水平である」「光は上から差し込む」という過去の経験値をもとに、視えているものを補完していきまふ。

一般的に固定観念ですとか既成概念という“推測処理”が、実際の視覚情報とズレると錯視がおこります。

錯視:入力(光学情報) ≠ 出力(知覚)

2. 視覚システムの制約(C)

肉体面の構造的には、網膜から視神経~視覚野と伝わる過程があるのですが、この一連の流れの中で情報は簡略化されます。

わかりやすくポイントごとに強調されて伝えらるということですね。

「コントラスト」「動き」「奥行き」については特にですが、初期段階で自動的に調整されます。

例えば、回転して見える錯視は、「特徴抽出アルゴリズム」が誤作動して、視覚野がコントラストの変化を動きとして認識してる、となります。

3. 脳の予測モデル(P)

最新の認知科学では「脳は常に予測を立て、入力情報と照合している」と考えられているそうです。

これを予測符号化モデルと呼ぶのですが、これは自分自身の過去の経験からの思い込みに見えた物をあてはめて判断している、と言う事になります。

錯視は、この己の体験と現実の視覚情報のずれから起こります。

たとえば、平面に書かれている3Dに見える形状は、脳が「遠近法のルール」を適用してしまう事により、平面なのに穴が開いてるように見えるという騙し絵みたいなものもそうです。

つまり「トップダウン(固定観念) ≠ ボトムアップ(現実)」のギャップが顕在化している状態。

視覚情報で強調された部分だけを俯瞰しイメージ的にまとめるため、脳が勝手に立体的なイメージを認知するという事になります。

ここだけ見ていると、錯視しがちな人はイメージ力が強いって事になりますね。

企画とかうまそうです。

錯視 = 入力情報(I) × 知覚システムの制約(C) × 脳の予測モデル(P)

現実 R ≠ 知覚された像 P’

ストレス溜まると動く錯視のロジカル解説

では今度は、ストレスが溜まった時に、脳内でどのように錯視が行われるのか解説してみましょう。

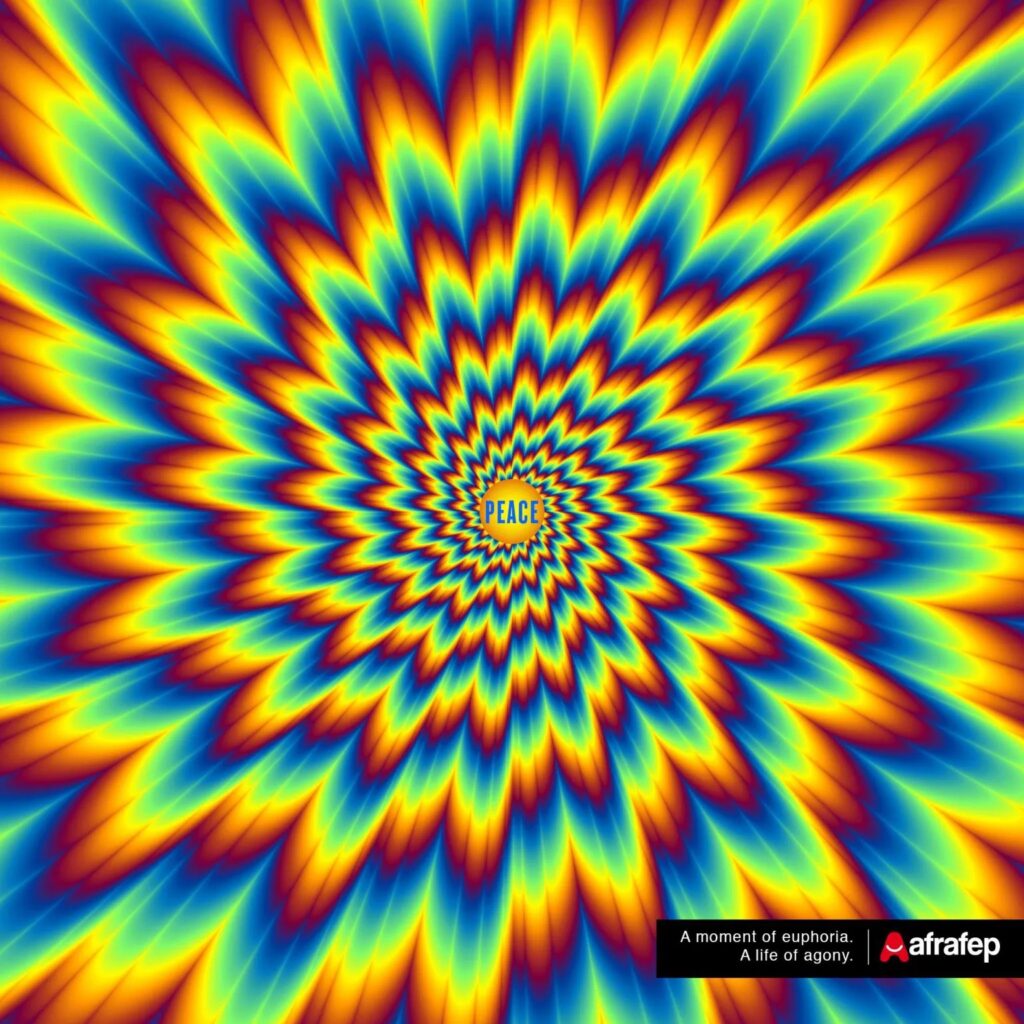

画像はAfrafepさんからお借りした、ストレス度が高くなると揺れて見れる錯視集

これらは、ストレス度が高いと揺れたり絵が落ち込んだりするように見えるというものです。

1. 錯視画像のパターン入力(I)

高コントラスト(黒×白、補色など)、波状のラインや円環パターンで作成された錯視は、網膜の「動き検出・コントラスト検出」細胞を強く刺激します。

静止画なのに「動いてるかもしれない」と脳に信号が送られるようになってます。

2. 脳の特徴抽出アルゴリズムによるもの(C)

- 脳には「局所的な動き」「エッジ(境界)」を強調して認識する仕組みがある

- ただし、この仕組みは視力が安定しる事で正確な情報を得る事ができる

- ストレスや疲労で交感神経が優位になると、眼球運動(マイクロサッカード)が増加。網膜像が細かく振動し、いつもより視覚情報があいまいになります

- その結果、静止画であるはずのものにブレが生じ、強い動く錯視として認識されます

3. 固定概念からの自動的に脳は補完や予測を行う(P)

- 脳は「パターンが周期的に変化すれば、それは動きだ」と認識する

- ストレス状態だと予測が“警戒モード”に傾く(脅威検知を優先)

- そのため「わずかな揺らぎ」すら“実際に動いている”と強調して信号を送って来るため動いて見える

4. ストレス度が高くなると現実と知覚のズレも強くなる

- 現実:静止画像(R = 0 movement)

- 顕在意識:「動いている!」と知覚(P’ > 0 movement)

つまり、

錯視 = I × C × P

ストレスが加わると、C(視覚処理の揺らぎ)と P(予測の過敏化)が増幅され、動き錯視が強化される。

ストレスたまると動く絵ロジカル解説まとめ

つまるところ、ストレス度が高くなると固定観念や既成概念にとらわれ現実を直視できなくなって、勝手な妄想や見間違いを興すという事になります。

スピリチュアルという目に見えないものについての審議を問うよりも、ストレスたまりすぎないようにして、ネガティブな勘違いなどを起こさない方が、社会活動はちゃんと出来そうですね。

また、日ごろから疲れやすい人やストレスが原因での体調不良と診断された方は、こういった絵を飾っておくとご自身のバロメーターに使うのも良いでしょう。